【インタビュー】5小学校・2中学校を再編し、小中一貫校として新たなスタートに立った義務教育学校「想青学園」(福山市教育委員会インタビュー)

2022年4月、瀬戸内海を臨む広々とした場所に、コミュニティ・スクール(※1)を導入した義務教育学校(※2)、福山市立「想青学園」が開校しました。

明治5年に創立した内浦小学校をはじめ、内海小学校、能登原小学校、千年小学校、常石小学校、内海中学校、千年中学校という全7校を再編し、9学年の子どもたちが一緒に過ごす新しい学校です。

校舎は旧千年中学校のあった場所に新設され、3階建ての校舎の2階には、既存体育館とは別に体育館が設けられています。コロナ禍などの事情により工事が遅れ、子どもたちが新しい校舎で過ごせるようになったのは開校から約半年後のことでした。開校3年目をむかえる「想青学園」では、どのような学校生活が展開されているのでしょうか。

今回は、学校を訪問し、福山市立想青学園 前期課程教頭・島田幸夫氏、後期課程教頭・三浦宏紀氏に、子どもたちの学校生活の様子や施設についてのお話を伺いました。

※1 コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)とは、文部科学省が2017年4月に施行した、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組み。

※2 義務教育学校とは、学校教育制度の多様化と弾力化を推進するため、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行うことを趣旨とし、2016年から制度化された新たな学校。

福山市立想青学園

前期課程教頭 島田 幸夫 氏(写真右)

後期課程教頭 三浦 宏紀 氏(写真左)

9学年という新しい学年構成を迎え

――開校後、児童・生徒の皆さんはどのような学校生活を過ごしていますか。

- 三浦

各々の学校が一緒になってもうすぐ3年目に入りますが、子どもたちは健やかに学校生活を送っています。1年生から9年生までが毎日同じ校舎で過ごしているので、普段から異学年交流の様子がよく見られます。

各々の学校が一緒になってもうすぐ3年目に入りますが、子どもたちは健やかに学校生活を送っています。1年生から9年生までが毎日同じ校舎で過ごしているので、普段から異学年交流の様子がよく見られます。

後期生(7~9年生)が前期生(1~6年生)と交流している光景はとても微笑ましいですね。後期生は前期生と接することで、一般的な中学校では感じることのできない充実感や達成感を感じることができています。前期生のみなさんも、後期生との関わりのなかで、具体的な将来像を描いています。

異学年交流を促す催しなども積極的に行っており、それらの交流は学校全体の雰囲気づくりにもつながっています。このような縦割りの交流が、いつでもすぐに実現できるのはとても良いことだと思います。

地域とつながった教育施設として

――「想青学園」には、「SOSEI学」という新しい教科があると伺いました。「SOSEI学」とはどのような内容ですか。

- 島田

「SOSEI学」は、想青学園の開校にあたり新たに導入した独自の教科で、地域の歴史、文化、産業、自然等を素材に児童生徒の発見や疑問に応じて柔軟に展開する探究学習です。地域の方にもご協力いただきながらアイディアを生み出し、思索し、開発し、発信をしています。子どもにとっては、自分たちが考えたことがそのまま形になることが嬉しいようですね。このような活動は、子どもたち自身が将来も住み続けたいと思うまちづくりにつながる仕組みだと考えています。

「SOSEI学」は、想青学園の開校にあたり新たに導入した独自の教科で、地域の歴史、文化、産業、自然等を素材に児童生徒の発見や疑問に応じて柔軟に展開する探究学習です。地域の方にもご協力いただきながらアイディアを生み出し、思索し、開発し、発信をしています。子どもにとっては、自分たちが考えたことがそのまま形になることが嬉しいようですね。このような活動は、子どもたち自身が将来も住み続けたいと思うまちづくりにつながる仕組みだと考えています。

- 三浦

- この学習は、学校からいかにして地域とつながって行くかという教育ミッションに基づいています。「かかわる、つながる」という学校のスローガンをベースに、子どもたちが地域に関心を持っていく、また地域の方から想青学園に興味を持ってもらうことで、地域とのつながりを深めていくことを目指しています。

地元の方々から地域をより活性化するための課題をいただき、それに対して子どもたちが自分たちなりの視点を持って解決していくという授業ですので、子どもたちが自主的に地域に出て、インタビューなど質疑応答をしながら元気に活動しています。この「SOSEI学」を通じて、子ども自身が地域に自発的に関わることで、自分のふるさとを大切に思う気持ちが育まれていくと思っています。

――「SOSEI学」の実践例をお聞かせください。

- 三浦

- 本年度は3年生が地域のバス会社から「地域の魅力が詰まったデザインを考えて、バスをラッピングしてほしい」というミッションをいただきました。子どもたちからいくつかのデザインが出され、学校行事「SOSEI祭」で地域や保護者の方々に生徒自らがプレゼンテーションし、投票で最終的なデザインが決まりました。先日の「SOSEI祭 2nd」で、完成したラッピングバスを保護者の方に見ていただきました。実際にバスが運行されるのが今から楽しみです。

また、「SOSEI学」では最新鋭のハイスペックパソコンが導入されている「デジタルラボ」を活用しています。9年生は、学校から出された「SOSEI祭を盛り上げてほしい!」というミッションに応えるべく、SOSEI祭をPRする動画を作成し、YouTubeに投稿したり、SOSEI祭当日に放映したり、力を合わせて課題解決に取り組みました。地域の専門家の方にもアドバイスを受けながら作業を進めていました。当日はたくさんの方に見ていただき、学校からのミッションに見事応えました。

――子どもたちがバスのデザインを発表したという「SOSEI祭」とは、どんな催しだったのでしょう。

- 島田

年間行事である「SOSEI祭」は、「SOSEI学」で学んだことを発表する場です。本年度は外部と関わる「SOSEI祭」にしようということで、学校を飛び出し、南部地域振興課が企画・運営している福山市のイベント「人・まち・ふくしマルシェ」に参加しました。9学年全てが発表の場を持ち、積極的に地域と関わりました。

年間行事である「SOSEI祭」は、「SOSEI学」で学んだことを発表する場です。本年度は外部と関わる「SOSEI祭」にしようということで、学校を飛び出し、南部地域振興課が企画・運営している福山市のイベント「人・まち・ふくしマルシェ」に参加しました。9学年全てが発表の場を持ち、積極的に地域と関わりました。

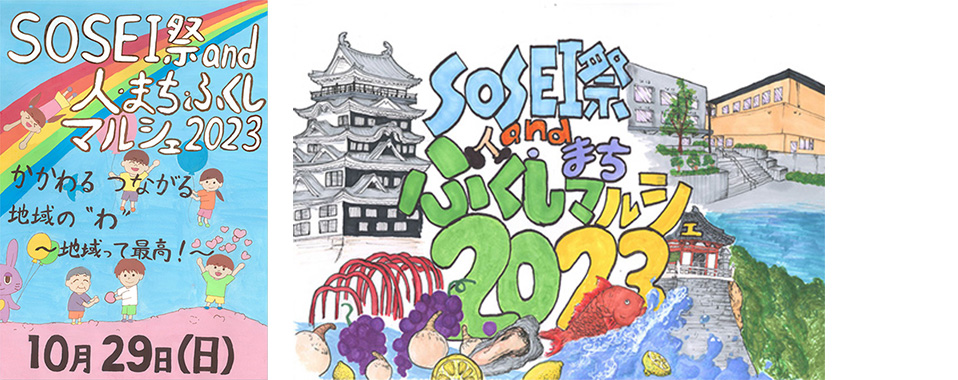

『SOSEI祭 and 人・まち・ふくしマルシェ2023』というイベント名が決まり、9年生の広報班が本格的にロゴをデザインしていましたね。

4年生は地域の防災について地域の方々から受けたアドバイスを協議し、学習したことを発表・展示しました。災害時に気をつけなければいけないこと、大切なことを自分たちで考える良い機会になりました。

5年生は地域のお弁当屋さんとコラボレーションし、地元産のアマモ(海苔)をまぶした「SOSEI唐揚げ」を開発し、マルシェに出店して販売しました。

どの学年もリアルな交流ができ、やりがいを感じている様子が見られてとても良かったです。

『SOSEI祭 and 人・まち・ふくしマルシェ2023』のポスター(左)とロゴマーク(右)

9学年の子どもたちが一緒に過ごす新校舎

――新校舎はたいへん明るく開放的な空間ですね。

- 島田

- 9学年の子どもたちが一緒に過ごす校舎はたいへん広く、子どもたちの自発性を育む工夫がたくさんあります。

廊下は回廊式になっていて、その外側にクラスルームがぐるりと配置され、中央は特別教室と共有スペースになっています。

各クラスルームの横には、クラスブースというコーナーがあり、個人の荷物を収納できるスペースになっています。マリメッコの壁紙をしつらえたお洒落でアットホームな雰囲気のなかで、子どもたち達はクラスに入る前に一呼吸置くことができます。クラスルームと廊下は解放的な木枠のガラス窓で仕切られているので、明るい雰囲気の中で授業が行えます。

クラスルームに入る前に一呼吸置くクラスブース

廊下からは教室での授業の様子が見える

――クラスルーム以外にも個性的な教室や空間がたくさんありますね。

- 島田

- はい、想青学園には、多様な学びに対応できるメディアブースなどの空間が設けられています。特別教室も大変機能的で、子どもたちの学ぶ意欲につながっていると思います。

例えば、音楽室は、合唱や合奏に使いやすい部屋と座学を中心に学ぶ部屋の二つがあります。

合唱や合奏で使う方の部屋は床半分がひな壇状になっていて、その背景には大きな窓があり、いつでも音楽会が行えそうな雰囲気です。カーテンやカーペットは緑色を基調にコーディネートされ、リラックスして授業が受けられる工夫がされています。

- 三浦

その他には、先ほど話に出た3Dプリンターが配置されたデジタルラボがあります。この教室は「SOSEI学」でも活用されます。教室のホワイトボードには、子どもたちが「SOSEI祭」動画作成のために出し合った企画やアイディアがびっしりと書き込まれています。地域の方が講師として来てくださり、どうすればより魅力的な動画になるか教えてくださいました。これからもデジタルラボを効果的に活用していきたいと考えています。

その他には、先ほど話に出た3Dプリンターが配置されたデジタルラボがあります。この教室は「SOSEI学」でも活用されます。教室のホワイトボードには、子どもたちが「SOSEI祭」動画作成のために出し合った企画やアイディアがびっしりと書き込まれています。地域の方が講師として来てくださり、どうすればより魅力的な動画になるか教えてくださいました。これからもデジタルラボを効果的に活用していきたいと考えています。

1階には、ランチルームがあります。先日「なかよし給食」が行われました。前期課程の児童と後期課程の生徒が皆で仲よく給食を食べ、「食」について一緒に考えることができました。前期生から見ると、後期生は身近なお兄さん、お姉さんです。後期生が小さい子どもたちに優しく分かり易い言葉がけをしている姿が日常的に見られます。

収納式ステージを導入した室内体育館の活用

――新体育館の使われ方やステージの活用についてお聞かせください。

- 三浦

- 新体育館はクラスルームと同じ校舎内にあるため、移動も含め、全校生徒が集まる時などにても便利です。職員室が隣接しているので、教員の動きもたいへんスムーズに行えます。

通常の体育の授業では、前期生が新体育館、後期生が外の隣接している既存の体育館を使用することになっていますが、放課後の部活動では後期生も新体育館を使っています。それ以外ですと、全校集会や「SOSEI学」の発表会、生徒会などにも活用しています。

収納式ステージは必要な時に出して使いますので、普段は収納しています。体育館を広く使えてとても便利です。開校して間もないので、現時点では入学式や卒業式といった式典が主な活用ですが、今後も色々な場面で活用していきたいと思っています。

――これまでに印象的なステージの活用はありますか。

- 三浦

- 義務教育学校を巣立つ9年生の卒業式です。

新しく学校が再編され、子どもたちにも大きな環境の変化がありました。その中でも、たくましく前向きに過ごし、大きく成長した姿は多くの人を感動させました。想青学園の礎を築きあげた9年生たちの姿は、これからのよい伝統になっていくと思います。明るく温もりのある新体育館が、これからも子どもたちの成長の軌跡を見守ってくれるものと思います。

卒業式の設え

体育の授業

子どもたちの経験を実践に

――未来に羽ばたく子どもたちへの願いはありますか。

- 島田

- 何よりも今を楽しく大切に過ごしてほしいですね。地域で経験したリアルな活動を、将来に活かせる大人になってほしいと願っています。

- 三浦

- 卒業してからも、自分が育った地域を大切に思いながら過ごしてほしいですね。彼らが大人になった時、別の地域で活動することがあるかもしれません。そんな時、自分たちの育った場所に強く愛着や誇りを持った事を思い出してほしいです。国際的に開いた世界と結びつきを持った時なども、「SOSEI学」で得た経験や体験を活かし、活躍ができる素敵な大人になってほしいと願っています。

――想青学園の子どもたちが学修する学校環境は素晴らしいですね。学校と地域が関わりを持つ教育内容の発展も楽しみです。本日はどうもありがとうございました。

「想青学園」のインタビューを終えて

私が学校を訪問させていただいたのは平日でしたので、普段通りの「想青学園」の学校生活にふれることができました。陽の光がさんさんと差し込む明るい校舎が印象的で、休み時間に廊下で行き交う子どもたちの表情は、朗らかで子どもらしく、心地のよい環境で教育を受けていることが見て取れました。地域と支え合う学校の在り方も素晴らしいと感じます。同地域に1年生から9年生という幅広い学年の子どもたちが一緒に育つと、地元に友人・知人が多くなり、学校をはなれるときも安心した生活が送れそうですね。今後の「想青学園」の子どもたちの成長や、地域での活躍がますます楽しみです。

取材日:2023年12月

【インタビュー】5小学校・2中学校を再編し、小中一貫校として新たなスタートに立った義務教育学校「想青学園」(福山市教育委員会インタビュー)

#福山市立想青学園 #想青学園 #広島県 #福山市 #電動収納式ステージ #壁面収納式ステージ #収納式ステージ #ステージ #DS-100 #コミュニティスクール #義務教育学校 #SOSEI学 #SOSEI祭 #体育館 #コトブキシーティング #コトブキシーティング株式会社

関連リンク

【コラム】電動収納式ステージが生み出す特別な空間園児が主役になれる園づくり

【コラム】子どもたちの未来が変わる!?「収納ステージ」で広がる学修の可能性