横浜バプテスト神学校を源流にもち、1884年に創設された関東学院大学は、11学部5研究科からなる総合大学です。2023年4月、JR関内駅前の横浜市教育文化センター跡地に横浜・関内キャンパスを開設しました。関内駅周辺地区は、横浜市庁舎の移転を契機に横浜市による新しいまちづくりが進められており、「国際的な産学連携」「観光・集客」機能が集積した賑わいあふれる地区を目指した大規模な再開発が行われています。

同大学は企業、自治体、地域と連携した実践的な教育プログラム「社会連携教育」を推進しており、横浜市の行政機関やオフィスビル、商業施設が立ち並ぶ中心地にある関内キャンパスは、全学的な社会連携教育の拠点と位置づけられています。また地上17階、地下2階建の都市型高層キャンパスは、教育施設としての機能にとどまらず、テンネー記念ホールをはじめとした市民にも開放する施設を低層部分に設置し、学生と市民、企業人など国内外の多様な人々が集いイノベーションを誘発する「知の交流拠点」を目指しています。

オープンから一年を経過した関内キャンパスでの活動状況について、関内キャンパス事務長の石渡博基氏にお話を伺いました。

関東学院大学

経営企画部 事務局次長

関内キャンパス 事務長

石渡 博基 氏

横浜の中心地・関内駅前に開設された新キャンパス

――この場所に新キャンパスを開設した経緯について教えてください。

関東学院大学は横浜市の金沢八景と金沢文庫にキャンパスがありますが、社会と積極的に関わることができる横浜中心部において、新キャンパスを建設できる場所を探していました。

ここは、著名な建築家の前川國男さん設計の横浜市教育文化センターがあった敷地です。打ち放しコンクリートとレンガタイルで仕上げられた特徴的な建物で、これまで横浜市の教育文化を発信し貢献してきた有名な文化施設でしたが、老朽化によって解体し跡地が活用されることになりました。そこで、地域の活性化を期待して行われた横浜市主催の「旧横浜市教育文化センターの跡地活用事業プロポーザル」に関東学院大学も応募し、横浜市からの評価を得て2018年3月に事業予定者としての決定を受けました。

――プロポーザルではどのような点を訴求したのでしょうか。

応募にあたっては、市民の知の交流拠点の創設、国際的な産学連携などをコンセプトに掲げ、低層部分を市民にも開放すること、また旧教育文化センターの役割を引き継ぐことなどを提案しました。

また関東学院大学では、学生が地域や自治体、企業などと連携し実際の社会課題を知ることで、講義で学ぶ理論やモデルへの理解を深める実践的な学習方針「社会連携教育」を積極的に推進しています。2014年には社会連携センターを開設し、地域や企業と連携した数多くのプロジェクトを推進してきました。関内の駅前に位置し、自治体や企業の拠点も多くある関内キャンパスは、社会連携教育の拠点にふさわしい場所であり、横浜のまち全体をキャンパスと捉え、学生と市民、企業人など多様な人々が入り混じる知の交流拠点を目指したいと考えています。

――市民が利用できる施設も色々ありますね。

5階から下の低層部分には、市民にも開放するデジタル図書館、テンネー記念ホール、ギャラリー、ラウンジ、コワーキングスペース、カフェといった施設を設置しています。1階と地下1階にあるカフェは、横浜の老舗書店である有隣堂さんの運営です。また4階には、社会連携の窓口となるマッチングオフィスも設置しました。市民の方にも自由に使っていただくことができ、誰もが気軽に立ち寄れる多様な機能が特色です。

――関内キャンパスにはどのような学部があるのですか。

法学部の法学科と地域創生学科、経営学部経営学科、人間共生学部コミュニケーション学科の約3,300名が学んでいます。この3学部4学科に限らず、関内キャンパスは関東学院大学の社会連携教育の拠点として、全学部の学生に積極的に使ってもらいたいと考えています。

――学生さんや受験生からの評判はいかがですか。

JR関内駅のすぐ目の前にキャンパスがあることと、少し歩けば横浜市営地下鉄の関内駅・伊勢佐木長者町駅、みなとみらい線の日本大通り駅も利用できますので、学生からは立地が良いという声はかなりあります。横浜駅からも5分、東京からも40分程度なので、交通に関して不自由はあまりないと思います。

また受験者数にも大きく影響しています。3月に関内キャンパスで行ったオープンキャンパスには、前年比の約1.6倍、1,600名近くの来場者がありました。

学内・学外から幅広く利用される「テンネー記念ホール」

――ホールの設置は当初から予定されていたのですか。

旧教育文化センターにはホールがありましたので、プロポーザルの時点から市民開放施設の一つとして計画していました。大学で行う式典、講演会、シンポジウムなどはもとより、一般の方々への貸し出しを想定し、クラシック音楽のコンサートや発表会なども開催できるように設計・建築を行っています。ちなみに「テンネー記念ホール」の名前は、関東学院設立者の一人であるチャールズ・B・テンネーの名に由来しています。

客席は1階席494席、2階席160席の合計654席で、半円のような馬蹄形の座席配置が特徴です。この配置は、登壇者には観客に囲まれた印象を与え、スピーチや演目がしやすいと大変好評です。また客席はすべて舞台に向かって配置されているので、どの席からも見やすいとの話も伺っています。

――客席の前の部分は、イスを移動できるのですね。

コンサートや演劇などの使用も考え、馬蹄形の客席中央部はイスを取り外して平土間にも転換できるようになっています。系列高校のオーケストラによるコンサートの際には、取り外して平土間部分で演奏をしました。

また音響についても配慮しています。音楽の専門家の方が見学にいらっしゃった際に、音の響き具合がすばらしいと言っていただいたことがあり、実際に使用された演奏者やパネリストの方からも好評のようです。

――イスはメモ台付をリクエストされたとのことですが、ほかにもこだわったところはありますか。

メモ台については、外部主催の講演会やシンポジウムの来場者から、メモを取るのに便利との声を聞きます。金沢八景キャンパスの施設もメモ台付のイスなので、私たちは当たり前のように思っていましたが、通常のホールはメモ台付が少ないのかもしれませんね。

そのほかには、耐久性や汚れが目立たないことも意識しましたが、やはり一番は座り心地ですね。私もコトブキシーティングさんのショールームに伺って、色々なイスの座り心地を確認させていただきました。またカラーは、旧教育文化センターのレンガタイルを再現したホール壁面のシックな感じと合っていて、落ち着いた良い色だと思います。

――主にどのような用途で利用されていますか。

大学としては、大学行事や就職課・学生生活課のイベント、宗教教育センターでの礼拝、オープンキャンパス等で年間180日程度は使用しており、それ以外にもシンポジウムや講演会、クリスマスコンサート等のイベントも開催しています。オープン年は、開校記念シンポジウムも4回に渡って行いました。

また教育文化センター跡地ということもあり、横浜市立学校校長会をはじめとした横浜市教育委員会の行事にもご利用いただいています。これらの日程を抑えた上で、空いている日をそれ以外の市民や外部団体に貸し出しており、昨年は神奈川県弁護士会や神奈川県予防医学協会、横浜青年会議所の集まり、約5,000名が参加した神奈川の高校展、神奈川県高等学校野球連盟夏の大会抽選会などにも使われました。

――最初からそれだけ利用があったのは、便利さに加えて地域との連携や準備があってこその結果なのでしょうね。

駅から近いということは大きいと思います。それに加えて、近隣にはこの規模のホールが無く、本ホールの630名程度の規模がイベントなどに丁度いいという話も聞きますね。

また関内キャンパスは当初、2022年4月に開校予定でしたが、コロナの影響などにより開校時期が一年遅れたという経緯があります。ただ職員については開設一年前から関内キャンパスの仕事を開始し、施設への問い合わせやホールの予約などにも対応していました。開設までの大事な時期でしたので、周囲からの期待に応えられるように準備に当たった形です。

――イベントの企画や運営はどちらが担当されているのでしょうか。

テンネー記念ホールで行うイベントの企画や運営は実際に行う各学部・各部署が担当していますが、テンネー記念ホールの管理・貸出の業務は関内キャンパスのインフォメーションで担当をしています。ホールの下見や機材の使用説明、機材の管理等の業務も行っており、その他上層階の教室等の貸出業務も担当しています。関内キャンパスは、施設使用の問い合わせや事前の施設の下見への対応等が非常に多く、業務が煩雑になっているため、ホールの管理運営については業務委託をしています。またホール内の音響・照明等専門的に使用する場合についても、専門業者への業務委託を行っています。

まちから学び、まちと共生する社会連携教育の拠点

――開設から一年経ちましたが、他のキャンパスとの違いは感じられますか。

企業や官公庁が集まっている横浜の中心地なので、地域や社会との接点が増えた実感がありますね。2021年から三菱UFJ銀行と横浜中華街発展会協同組合の協力を得て「横浜中華街プロジェクト」を行っていますが、金沢八景に比べると圧倒的に近く、すぐヒアリングもできるので、学生もフィールドワークが行いやすくなったと実感しているようです。また2023年春からは、法学部が地元である中区との連携事業「中区連携プロジェクト(地域創生まじゅんプロジェクト)」も開始しました。

ほかにも、関内まちづくり振興会などと共同でまちの活性化に取り組んだり、横浜地方裁判所や法律事務所が身近に存在する立地を生かし、地域が抱える課題を生きた教材として学んだりと、様々な活動が可能になりました。

――イベントにも色々と取り組んでいらっしゃいますね。

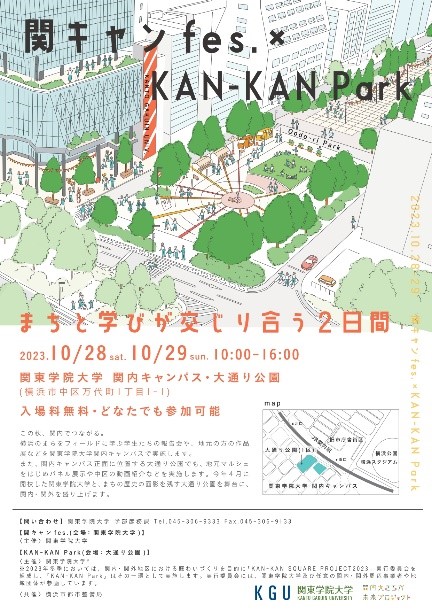

関キャンfes.×KAN-KAN Park リーフレット

社会と関わる場面を増やすためにも、関内エリアの地域イベントなどには積極的に参加しています。2023年10月には関内キャンパスと大通公園を会場にした「関キャンfes.×KAN-KAN Park」を開催しました。これは一般的にいえば学園祭にあたるものですが、「まちと学びが交じり合う2日間」と題しているように、大学だけではなく横浜市の協力のもと関内地区を巻き込んだイベントにしました。昨年は初めてなのでやや小規模でしたが、今年は早めに準備を進めて色々と企画するつもりです。今後は、大学の知見を社会に生かす取り組みをさらに活発化していきたいと考えています。

――まさに、横浜のまちも学生さんのキャンパスという感じですね。

色々な場面で学長が発言していますが、「課題は教室の中ではなく、社会の中にある」というのが関東学院大学の考え方です。課題を解決しようとするなら、まずは社会に出て課題と向き合わなければいけません。そして座学で学んだ理論やモデルを生かして仮説を立て、解決にチャレンジする。このように、「理論」と「実践」の往復によって学びを深めていくのが社会連携教育です。

関内地区は関内キャンパス以外にも、2024年4月に開業する「横浜BUNTAI」、横浜市旧市庁舎街区活用事業、関内駅前港町地区市街地再開発事業など、様々な大規模開発が進んでいます。大きく変貌していく関内地区は、社会連携教育を推進していく上で、学生が新たな社会課題に取り組む教材が数多くある絶好の場所です。今後は社会連携教育を通じて、変化するまちと連携しながら人材育成を推進し、これからの社会で活躍できる人材の輩出を目指します。また同時に、講座やシンポジウム、産学連携の促進によって、関内地区の「知の拠点」として多くの方々に活用していただける環境を整備していきたいと考えています。

――関内駅周辺地区の発展とともに、関内キャンパスがどのように変化していくのか楽しみです。本日はありがとうございました。

取材日:2024年3月

#関東学院大学 #関内キャンパス #横浜 #社会連携教育 #テンネー記念ホール #チャールズ・B・テンネー #ホール #関キャンfes #コトブキシーティング #コトブキシーティング株式会社